5月12日(金)若狭小学校区まちづくり協議会第11回定期総会に参加しました。この協議会は、安心安全、住みよいまちづくりに向けて那覇市のモデル事業として発足、令和5年度で11年目、若狭小学校区の自治会や民生委員、福祉機関など各団体により組織され、地域の情報交換も兼ねて事業運営されています。総会では、令和4年度の事業報告や収支決算報告、令和5年度の事業計画、収支予算案などが決議されました。

2023年5月16日火曜日

令和5年度若狭まちづくり協議会 第11回定期総会

なは防災キャンプ'23春(那覇市立曙小学校)(2023.04.22~23)レポート4

2023年4月22日(土)~ 23日(日)に那覇市立曙小学校で「なは防災キャンプ'23春」が開催されました。

|

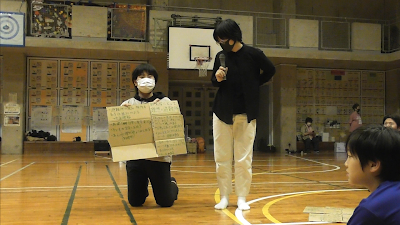

| それぞれの意見を板書してまとめていただきました。 |

|

| 会議が長引いて寝てしまいました。。。 |

|

| 参加者総出で宿泊場所作りです |

|

| テントで宿泊する家族 |

|

| 那覇市から小学校へ配備されている簡易ベッド |

|

| そちらを活用して寝袋を活用して寝やすく工夫している方 |

|

| マットと寝袋だけで眠ることができるか試す方々もいました |

主催:NPO法人地域サポートわかさ / 那覇市若狭公民館

共催:一般社団法人災害プラットフォームおきなわ / 曙小学校区まちづくり協議会 / 那覇市立曙小学校 / 那覇市社会福祉協議会

協力:一般社団法人HDC人も犬も猫も幸せなまち創り隊Okinawa

2023年5月12日金曜日

なは防災キャンプ'23春(那覇市立曙小学校)(2023.04.22~23)レポート3

2023年4月22日(土)~ 23日(日)に那覇市立曙小学校で「なは防災キャンプ'23春」が開催されました。

|

| 曙小学校区まちづくり協議会副会長 玉寄さん |

| ||

夕飯でいただいた防災食

|

|

| 袋の中が熱くなってきてるのがわかります |

|

| 熱々の中華丼が出来上がりました! |

|

| いただきます! |

| |

|

気になって、火元のカセットコンロをシェアしていただいている場所へ向かうと。

フライパンとカセットコンロでピザが焼けないかと試している参加者がいました。

すごく美味しく参加者の皆様にも振舞っており、会場全体が暖かく美味しいピザに和やかや雰囲気になっていました。ありがとうございます。

ご飯の時間の終盤から「防災絵本の読み聞かせ」を行いました。

東日本大震災で被災した小学校が曙地区とよく似た環境にあり、曙小学校と宮城県石巻市立湊小学校の位置情報や状況を比較しインプットをしました。

その宮城県石巻市立湊小学校で2011年3月11日に実際にあった出来事が絵本「日本一の卒業式」になりました。

著作権により掲載はできませんが、曙小学校で読み聞かせを行なっているグループ「ネバーランド」の仲宗根さんにお願いして朗読していただきました。ありがとうございます。

|

| 絵本を朗読する仲宗根ゆかりさん |

地震当時の様子や流れている人を学校のホースで助けた話、1000人以上の避難者が力を合わせて過ごした避難生活。瓦礫の中を掃除して、卒業式を無事行なった経緯を絵本に描かれていました。

その後の宮城県石巻市立湊小学校では、避難所になった際に、避難者が速やかに避難できるように、各地域名や校区などが教室に書かれており、実際に避難ができるようになっているそうです。避難訓練には地域住民、行政、学校が合同で参加し、実際に各地域の教室へ避難するそうです。

レポート4では避難者運営会議の様子をお届けします!(こちらから)

主催:NPO法人地域サポートわかさ / 那覇市若狭公民館

共催:一般社団法人災害プラットフォームおきなわ / 曙小学校区まちづくり協議会 / 那覇市立曙小学校 / 那覇市社会福祉協議会

協力:一般社団法人HDC人も犬も猫も幸せなまち創り隊Okinawa

2023年5月11日木曜日

なは防災キャンプ'23春(那覇市立曙小学校)(2023.04.22~23)レポート2

2023年4月22日(土)~ 23日(日)に那覇市立曙小学校で「なは防災キャンプ'23春」が開催されました。

|

| それぞれの意見を書き出して行きます。 |

|

| 参加者の意見を聞く子どもたち |

|

| グループの中には防災の専門家も入り、アドバイスもいただきました。 |

主催:NPO法人地域サポートわかさ / 那覇市若狭公民館

共催:一般社団法人災害プラットフォームおきなわ / 曙小学校区まちづくり協議会 / 那覇市立曙小学校 / 那覇市社会福祉協議会

協力:一般社団法人HDC人も犬も猫も幸せなまち創り隊Okinawa

「ご自由におもちかえりください」開催中!

毎年2月に開催している公民館まつりではバザーを開催しています。

この度、若狭公民館ではバザーでお嫁にいかなかった食器を大放出!

「ご自由におもちかえりください」コーナーをつくりました!

気に入った器がありましたら、ぜひ、おうちでご活用くださいね。

2023年5月10日水曜日

なは防災キャンプ'23春(那覇市立曙小学校)(2023.04.22~23)レポート1

2023年4月22日(土)~ 23日(日)に那覇市立曙小学校で「なは防災キャンプ'23春」が開催されました。

| 「もしもカード」とは自分のことや家族との決まりごとなどを書くことにより、普段からイザ!という時の対応を考えてもらうことをねらいとして毎回受付時に記入してもらっています。 |

受付も終わり、防災キャンプスタートです。

|

| 若狭公民館館長 宮城より主催者挨拶。 |

|

| 曙小学校区まちづくり協議会 吉田会長より挨拶 |

次に防災キャンプに関して、(一社)災害プラットフォームおきなわの宮平さんより説明がありました。

防災キャンプとは「防災訓練」と「キャンプ」をかけあわせて、宿泊しながら擬似避難体験をしようという企画です。

防災キャンプには3つのルールを設けています。

①自己完結

②シーズン毎にやる

③できれば宿泊する

日帰りの訓練だと、終わったら帰宅してお風呂に入り、ご飯を食べますよね。では宿泊となるとどうでしょう?

防災キャンプでは、公園など避難所になるような場所で過ごすためにはいったい何が必要なのか、自分で考え、そして季節に合わせてどのように過ごすかをそれぞれ考えてほしいという狙いがあります。

そして宿泊体験を通して様々なことに気づき、今後に生かしていくことを1つの目的としています。

オリエンテーションが終了し、防災さんぽのスタートです。

防災さんぽのガイドはいつもお世話になっています防災士・災害ソーシャルワーカーの稲垣さんです。

稲垣さんは曙小学校の防災教育と防災訓練のアドバイザーとしても日々曙小学校の防災の取り組みに関わっていただいています。

|

| 防災士・災害ソーシャルワーカー 稲垣 暁 氏 |

今回の防災さんぽは曙小学校区まちづくり協議会が作成した防災マップを元に行いました。

稲垣さんから、防災さんぽを始める前に以下の地域情報が提供されました。

・曙小学校の標高は3.5m、2階にある体育館は約7~8m。比較的標高が低い場所にある。

・曙小学校までは海からは250m、近くの川からは150mと海や川から近い位置にある。

・工業地域ということで、大型トラックなども行き交い、渋滞がある。

・曙1〜3丁目、港町1〜3丁目で住んでいる方は約5千人、昼間働いている方を合わせると約1万1千人と昼間に災害があった場合と夜にあった場合と想定人口に違いがある。

事前地域情報を聞いた後に、一同は外に。

|

| 曙まち協の方々が誘導、交通整理をしてくれました。 |

防災さんぽが終わり、体育館へ戻ってきた参加者にパインやトマトなどの差し入れがありました。

|

| 実際に自分のダンボールテントに宿泊した子も多かったです。 |

|

主催:NPO法人地域サポートわかさ / 那覇市若狭公民館

共催:一般社団法人災害プラットフォームおきなわ / 曙小学校区まちづくり協議会 / 那覇市立曙小学校 / 那覇市社会福祉協議会

協力:一般社団法人HDC人も犬も猫も幸せなまち創り隊Okinawa