カミングアウトのいらない未来へー保護者のための性の多様性講座

目次

-

はじめに

-

基調講演:宮城梨沙さんのお話

-

保護者の立場から:子どもを支えるためにできること

-

「fufu-hug」多様な家族のかたち

-

クロストーク

1. はじめに

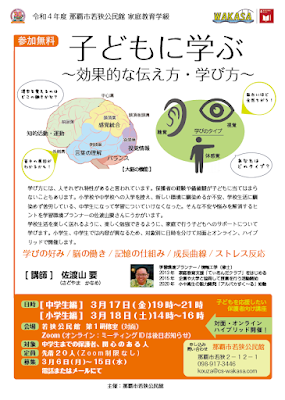

この講座は、若狭公民館の家庭教育学級として子育て中の保護者向けに、誰もが自分らしく生きられる社会を目指し、性の多様性を理解し、子どもたちが安心して過ごせる環境作りのヒントを共有することを目的に、対面とオンラインのハイブリットで開催しました🎥

2. 基調講演:宮城梨沙さんのお話

小学校教員であり、同性パートナーと子育てをする宮城さんは、自身の経験を通して「性の多様性」について語りました。

-

性には「体の性・心の性・好きになる性・表現する性」の4つがあり、それぞれは流動的で個人によって異なる。

-

子どもたちが自分の性について安心して話せる環境をつくることの重要性。

-

「誰かにラベリングされる」のではなく、「自分がどうありたいか」を大切にする視点。

「私は“L”でも“G”でも“T”でもない。私は“私”。」という言葉が印象的でした。

3. 保護者の立場から:子どもを支えるためにできること

LGBTQ+親コミュOKINAWA代表のあいみさんからは、以下のような実体験が語られました。

-

子どもの性の在り方に戸惑いながらも、家庭内で受容の姿勢を示すことで、カミングアウトにつながった話。

-

親が理解を深めるためにコミュニティを立ち上げた経緯。

-

学校生活で直面する「体育の授業」「制服」「トイレ」などの課題。

「親は子どもにとって最大の味方にも、最大の壁にもなり得る」という言葉が強く心に残ります。

4. 「fufu-hug」多様な家族のかたち

「fufu-hug」は、セクシャルに関わらず、大切な人と家族になりたい、という想いに寄り添ったサポートを目指している活動です。

-

ふたりママの家庭のあり方と、その葛藤や喜び。

-

法制度が未整備な現実(養育の権利、相続、看護休暇など)と、乗り越えてきた経験。

-

社会に「多様な家族の存在」を知ってもらうためのイベントやメディア発信。

「家族の形は一つじゃない」というメッセージを体現しています。

5. クロストーク:カミングアウトと向き合う

〜クロストークで語られたリアルな声〜

このセッションでは、登壇者たちがそれぞれのカミングアウト体験、親子の葛藤、周囲との関係性、そして学校や社会の現状について赤裸々に語り合いました。誰もが直面する「伝えること」「受け入れること」の難しさと、その中で見出した希望の光が浮き彫りとなりました。

1. 親へのカミングアウト:最大の壁と恐怖

登壇者の一人は、29歳で初めて母親にカミングアウトをしました。母子家庭で育った彼女にとって、母親は唯一無二の家族。「この家族に拒絶されたら自分はどうなるのか」という恐怖が長年彼女を縛っていました。

母親は、「気づいていた」「あなたらしく生きていい」と口では言いながらも、「男性と結婚して孫を産んでほしい」と自らの理想を押し付けてしまい、結果として大喧嘩に。そこから3年間はその話題に触れられなかったといいます。

しかしその後、彼女にパートナーができ、子どもが生まれ、「ふつうに生きる姿」を見せ続ける中で、母親の態度にも少しずつ変化が見え始めました。理解は完全ではなくとも、実際の暮らしを通して“安心”が生まれる——それが唯一の道だったのかもしれません。

2. 子どもたちの勇気:カミングアウトが変える学校

あいみさんの子は、小学生の頃に自らLGBTQであることを道徳の時間にクラス全員に伝えました。カミングアウトを通して自分を解放し、中学校では生徒会に立候補、校則の見直し(制服・髪型・ジャージなど)にも積極的に関与したといいます。

しかし、親としては「子どもが傷つくのではないか」「社会の偏見にさらされるのではないか」という不安もあったそうです。講演活動の中で、子どもにカミングアウトされた日を思い出し涙を流した経験も語られました。親の感情が、時に子どもに罪悪感を抱かせてしまう——その繊細なバランスがリアルに描かれました。

3. 社会の視線と制度の壁:まだ“ふつう”には遠い

同性パートナーとの結婚、家族としての暮らし。それは今の日本社会では“制度”の上ではまだまだ困難が多い現実があります。

たとえばある登壇者の家庭では、子どもの前の「パパ」の存在がネックとなり、再婚に際して子どもが混乱し大きな葛藤を抱えたといいます。「女だから嫌」なのではなく、「パパじゃないから嫌」という複雑な感情が入り混じり、家族として再構築するプロセスには繊細な配慮が必要だったとのこと。

また、パートナーシップ制度が整ってきたとはいえ、不動産契約を断られる事例も紹介されました。「制度があっても使えない」「制度を使ったら周囲の目が気になる」——そんな“制度の使いにくさ”が残っていることも課題として語られました。

4. 学校という場の限界と可能性

登壇者たちは揃って「学校」が子どもたちにとって最も過ごす時間の長い場であり、最も多くの葛藤を抱える場所だと語ります。

-

トイレ問題(体の性別と心の性が一致しない生徒が安心して使える場所がない)

-

修学旅行の部屋割りや行動グループでの扱い

-

制服の選択の自由

-

教職員の無理解、もしくは組織的な対応の遅さ

とくに印象的だったのは、ある子どもが「女子トイレにも男子トイレにも入れないから水分を摂らないようにしていた」という話。学校側は「身障者用トイレを使っていいよ」と言うものの、設備が壊れていたり環境が整っていなかったりと、「使える」とは言いがたい実態も。

一方で、講演活動を通して、自治体単位で中学校全生徒に多様性の授業を行うなどの前向きな取り組みも紹介され、希望の光も見えました。「校長の決断がすべて」という学校現場の限界を語りつつも、「現場の先生たちの意識は変わりつつある」という前向きな発言もありました。

クロストークまとめ

「ただ、"いいじゃん"って言ってほしかった。」

カミングアウトの瞬間、親や友人から期待したのは完璧な理解でも、正しい言葉でもない。ただ、否定しないこと。味方でいるという姿勢。それだけだった、と。

「親として100%理解できないなら、いったん母親という立場を手放して"一人の人間"として受け止めようと思った」と語る保護者の言葉には、深い愛と覚悟がにじみます。

6. おわりに

「性の多様性」と聞くと、どこか遠くの誰かの話に思えてしまうかもしれません。

でも実は、それはとても身近なことです。

私たちの家族、友人、隣のクラスの子、職場の同僚…もしかすると、今これを読んでいるあなた自身のことかもしれません。

というのも、「性の多様性」は決してLGBTQ+などのセクシュアルマイノリティの人たちだけに当てはまるものではなく、すべての人に関係するものだからです。

人は誰しも、「好きになる性(性的指向:Sexual Orientation)」と「自分をどう認識するか(性自認:Gender Identity)」=SOGIを持っていて、そのあり方は人それぞれです。

このイベントで語られたたくさんのエピソードには、「自分を伝えること」の怖さと、「受け止めてもらえた時のあたたかさ」が溢れていました。

「わかってほしい」

「そのままを否定しないでほしい」

「ただ、“いいじゃん”って言ってくれるだけでよかった」

そんなシンプルで切実な願いが、胸に刺さります。

きっと、カミングアウトされたときにできることは、思っているよりもたくさんあります。

誰かが勇気を出して話してくれた時、ちゃんと目を見て「聞かせてくれてありがとう」と伝えること。

身近な場所で、ふとした言葉に気をつけること。

知らないことがあったら「教えて」と言えること。

完璧に理解していなくても、「味方でいたい」と思うこと。

そんな一つひとつが、誰かの安心になり、希望になっていきます。

私たちの言葉が、まなざしが、選択が、誰かの「そのままでいていい」をつくっていけるなら、それはもう、社会を変える力になっているのだと思います。

この講座をきっかけに、少しでもそんな一歩が広がっていくことを願って。

あらためて、自身の体験や想いを真っ直ぐに届けてくださった講師のお三方

宮城里沙さん、あいみさん、matoさん、本当にありがとうございました。

なお、本講座の全編はYouTubeにてご覧いただけます。

今回の記事で心に響いた言葉があれば、ぜひ実際の声や表情とともに、動画でも受け取ってみてください。

会場の様子

若狭図書館さんにご協力いただき性の多様性に関する本を展示

「沖縄から結婚の平等にYES!」さんにご協力いただき

昨年11月に行われた写真展の写真を一部展示

ご協力ありがとうございました🙇♀️

宮城館長挨拶

本日は「カミングアウトのいらない未来へ」というテーマの講座にご参加いただき、誠にありがとうございました。

講師の皆さんにとっても、簡単に語れることばかりではなかったと思いますが、率直にお話しいただいたことで、参加された皆さん一人ひとりが何かしらの気づきを得たり、心を動かされた時間になったのではないでしょうか。

ジェンダーや出自、社会的立場にかかわらず、一人ひとりを尊重することは公民館活動の根幹であり、日々の生活の中でも大切にしていきたい価値観です。

また、公民館は戦後の日本で、民主主義を自分たちの手で築き、より豊かな暮らしを実現するための拠点として誕生しました。その原点に立ち返ればこそ、今の社会に必要なテーマと向き合い、地域で学びを共有していく意義を強く感じています。

一人ひとりが「そのままでいい」と思える社会に向けて、これからも学び合い、語り合える場を大切にしていきたいと思います。

本日は、本当にありがとうございました。

佐久田